意外に大事な軒の出について知っていますか?概要と魅力

「軒の出」という言葉は、あまり馴染みが無いかもしれません。

しかし、建物を建てる上では、ぜひ知っておきたい言葉です。

これによって、建物がより素敵で便利になるといっても過言ではありません。

それほど大事な軒の出について、概要と魅力を解説します。

魅力だけでなく、デメリットについても解説しているので、この機会にぜひ一度考えてみてはいかがでしょうか。

軒の出は「のきので」と読み、これは屋根の一部で、外壁より外側を指します。

ここでは、この範囲と測り方、役割などについて解説します。

屋根の一部である軒の出とは、どこからどこまでを指すのかというと、屋根を支えている外壁の柱の中心部から、外壁より外側にのびている先端までです。

なお、長さを測る際には、地面に対して水平に測ります。

どこまでを、どのように測るのかによって考え方が変わってくるので、この点はきちんと理解しておきましょう。

軒は、紫外線や雨、雪などで外壁が経年劣化してしまうのを防いでくれます。

日本は、春夏秋冬の季節の変化があるため、気候の変化が大きいですが、昔の建物は現在の建物ほど断熱性、気密性が優れていませんでした。

この断熱性、気密性をカバーするために、外壁の位置よりも長くして、日差しや雪などを防いでいたのです。

他にも、木戸や縁側、障子などを用いることで、外の暑さや寒さの影響を直接受けないような工夫がされていました。

外壁を守るだけでなく、季節の変化による気温の変化が大きい日本で、快適に生活するための工夫の一つでもあったのです。

このように、日々の生活を快適にするための、昔からの知恵の賜物なのです。

軒は、長い建物もあれば、短い建物もありますが、建築基準法上は特に決まりはありません。

一点、注意したいのが、1mを超える場合です。

1mを超える場合、1mを超える部分を建築面積に含める必要があります。

なお、外壁の外側に柱を立てた場合は、柱の内側は必ず建築面積に含めなければなりません。

このように、長さや柱があるかどうかによって建築面積は変化するのです。

この点は、建物を建てた後で知って、「こうすれば良かった」と後悔するのも辛いので、ぜひ事前に把握しておきたい知識です。

一般的に屋根は四方にのびていますが、屋根が三角に見えて傾斜しており雨どいが無い面をケラバといいます。

反対に、地面に対して水平で傾斜や雨どいが無い面が軒です。

構造の関係上、長くするのが難しいケラバは、普通は30cm〜45cmくらいで、長くても80cmくらいが一般的です。

従って、ケラバを何かに使うようなことは普通はありません。

混同しやすいケラバですが、しっかり違いを理解しておきましょう。

軒の出には、建物を長持ちさせたり、日々の暮らしを豊かにしたりできるメリットがたくさんあります。

ここでは、それを6つご紹介します。

今迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

軒は、外壁が紫外線にさらされるのを防ぎ、雨風からも外壁を守ってくれます。

紫外線や雨風にさらされる頻度が減ることで、経年劣化を防ぐことが可能です。

特に、継ぎ目のある外壁材は、継ぎ目に施すコーキング材が紫外線に弱いため、長くしてあげることでコーキング部分を保護できます。

また、外壁は定期的に塗装することで長持ちしますが、軒が無いとメンテナンス周期が短くなる傾向にあります。

また、バルコニーの床やウッドデッキなども、同様に保護することによって紫外線や雨などから守ることができます。

大切にしていきたい建物だからこそ、このようなメリットは嬉しいですね。

軒には傘のような役割もあり、窓を開け閉めする際の雨除けになります。

十分な長さがあれば、雨の日でも窓を開けて換気ができ、窓を開けている際に急な雨が降っても、部屋が濡れてしまうことがありません。

さらに、雨との距離が離れるので、室内で感じる雨音が小さくなります。

夜に雨音が気になって寝られない、ということが多い方には嬉しいですね。

春夏秋冬の季節の変化があり、暑くなったり寒くなったりする日本では、外気温の影響を軽減することができます。

日が長く、日差しも強い夏は、窓からの強い日差しで室内の温度が上がりやすくなります。

軒があることによって日差しが入り込みにくくなり、室温の上昇を軽減することができるのです。

また、寒い冬は、冷気が建物に直接当たるのを防げるため、霜でガラスが凍ったり室内に冷気が入ったりするのを防げます。

このように、建物と外の間に空間があるだけで、大きな違いが生まれます。

軒は、外壁と屋根を繋ぐ部分からの雨漏りの予防にもなります。

大雨で、雨どいから雨水が溢れてしまった場合、軒が短かったり全く無かったりすると、雨水が外壁にかかってしまいます。

このようにして、雨どいから溢れた雨水が、外壁と屋根を繋ぐ部分から内部に浸入してしまうことがあるのです。

このような雨漏りを防ぐ方法として、雨仕舞い(あまじまい)という施工法がありますが、高度な技術が必要とされます。

しかし、軒があれば、このような雨漏りの心配を軽減することができるのです。

軒は、長くすることで、窓の目隠しにもなります。

特にコンパクトな平屋では、隣の建物が2階建ての場合、隣の建物の2階からの視界を遮ることが可能です。

また、道路に向かって伸ばせば、外から見たときに軒が先に目に入って、奥まで目線が届きにくくなります。

大きな窓を取り付けたいけれど外からの視線が気になる、という場合には検討してみても良いかもしれません。

また、それに加えて、鏡のように反射することで中が見えにくくなるミラーガラスを用いれば、よりプライバシーを保護できます。

豊橋市のような住宅密集地においては、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

まず外壁は、断熱材の上に外壁材を貼りますが、その際に断熱材と外壁材の間に湿気を防ぐための通気層を設けます。

軒の出がある場合は、外壁材の下から取り込んだ空気を、その裏から外に通します。

この仕組みは、屋根裏の換気でも同じです。

無い場合でも、軒先に給気口を設けることで空気を通せるようにすることは可能ですが、雨水や雪は入れずに空気だけ取り込むという高度な設計が必要となります。

通常はあまり気にすることのない点ですが、このような点にも目を向けてみると良いかもしれません。

先ほどご紹介したような良い点はたくさんありますが、いくつかデメリットもあります。

ここでは、それを4つご紹介しますので、ぜひ確認しておきましょう。

軒を出すと、外観に凹凸ができるため、外観のデザインが制限されることがあります。

特に、すっきりとした外観を好まれる場合は、好みから遠ざかってしまう可能性があります。

良い点も多いですが、一生ものの住居では、外観のデザイン面についてもよく考えておきたいところです。

軒を設ける利点はたくさんありますが、屋根の面積が増えるため、その分、材料費や工事の人件費が多くかかります。

このように費用が高くなるだけでなく、工事の期間も延びてしまうのがデメリットです。

このようなことから、価格を抑えた建売住宅やプラン販売では、軒がほとんど無いものもあります。

価格の安い建売住宅やプラン販売を検討する場合には、ぜひ確認しておきたいポイントです。

先ほど解説したとおり、軒が1mを超えると、超えた部分を建築面積に含めなくてはなりません。

また、外壁の外側に柱を立てた場合も、柱までを建築面積に含みます。

建築面積は、敷地の中の建物を建てられる面積のことですが、建築面積は地域ごとに限度が定められています。

制限の建築面積いっぱいまで建物を建てる場合は、居住スペースに影響を与えることがあるのです。

特に、広い敷地を確保することが難しい都市部では、居住スペースをできるだけ広くするために、短くする場合があるようです。

軒は、下から強風が吹き上げると、あおられてしまう恐れがあります。

長いほど注意が必要で、強風が吹いてもあおられないような対策も必要です。

強風対策には、以下のような方法があります。

このような点も考慮して、検討することをおすすめします。

軒を出す場合、どれぐらい出すのかが悩みどころですが、長さについては法律上、特に決まりはありません。

どれぐらい出すのかは自由に決められるということですが、他の方はどれぐらいの長さなのか、平均的な長さはどれぐらいなのかは気になるところです。

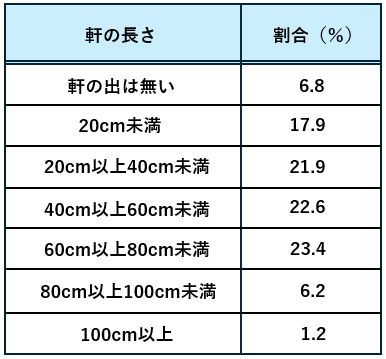

住宅金融支援機構が発表している、令和5年度の住宅仕様実態調査によると、全国的に見た長さの分布は以下のようになっています。

参考:“フラット35住宅仕様実態調査報告”. 住宅金融支援機構.https://www.jhf.go.jp/files/400346801.pdf,(参照日2025-01-02)

「60cm以上80cm未満」が最も多いですが、「40cm以上60cm未満」と「20cm以上40cm未満」も同じくらいの割合になっています。

「20cm未満」も17.9%と、先の上位3つに近い割合です。

全体的に見ると、85%以上が80cm未満になっています。

なお、軒が全く無い建物は6.8%と少なく、1mを超えるのは1.2%とさらに少ない割合となっています。

このようなデータも参考にしながら、検討してみてはいかがでしょうか。

最近は、軒が無い建物が増えてきており、そのような建物は「軒ゼロ」ともいわれます。

なお、軒の出が25cm以下の建物も同じように呼ばれます。

このような建物は、なぜ増えているのでしょうか。

理由の一つとして、すっきりとしたシンプルモダンなデザインを好む人が増えている、ということがあります。

軒が無い建物は、凹凸が少なく、すっきりとした外観になります。

また、建物は基本的に、凹凸が少ない方が建築費用が安く抑えられる傾向にあり、これも理由の一つでしょう。

さらに、材料や工賃が不要になるだけでなく、工事の期間も短くできるのもメリットです。

近年、都会では建築費が高騰していることもあり、費用面を考慮してこのような選択をする人が増えているのです。

都会においては、敷地面積に限りがあったり、限られた面積を有効に使うために3階建てにしたりすることも理由の一つとしてあります。

3階建ての建物に軒を設けない理由は、デザイン的に馴染みにくいためです。

他にも、雪の積もる地域では、積もった雪の重みで折れてしまう恐れがあるため、軒が無かったり短かったりします。

最近では、屋根の雪かきが不要な無落雪屋根が普及してきており、これも理由の一つになっています。

軒をどれぐらい出すのが最適なのかは、建物を建てる地域によっても変わってくるので、工務店などと相談して決めるようにしましょう。

軒を設けることで、建物を長持ちさせることに繋がりますが、それだけでなく、その下の空間もぜひ有効に活用したいところです。

軒下の空間は、ただ雨除けにするだけでなく、使い方次第で暮らしを豊かにすることができます。

ここでは、そんな素敵な活用方法を3つご紹介します。

家づくりの際には、ぜひ真似してみてはいかがでしょうか。

長く伸ばした軒の下に、縁側やウッドデッキを設置すれば、日よけになる屋根ができます。

暑い日も日差しを避けられて、心地のよい風を感じることができます。

このような縁側やウッドデッキで、家族や友達と花火やバーベキューを楽しむのも良いですね。

また、縁側があると、懐かしさを感じられて、リラックスできる住まいになります。

縁側で夕日を見ながら、ゆっくり過ごす暮らしも素敵です。

軒を長くして、その下をガレージにする活用方法もあります。

玄関を出て、そのまま軒の下を通ってガレージまで行くことができるように設計すれば、雨の日でも雨に濡れることなく車の乗り降りができます。

荷物が多いときや、子どもの乗り降りも落ち着いてできて安全です。

雪が降るほど寒い日も、このようなガレージに車を駐車しておけば、車のガラスが凍ってしまうことを防げます。

車に雪が積もることもないので、雪の降る地域ではおすすめです。

さらに、このようなガレージを設けるメリットとして、カーポートを設置するよりも家全体に一体感が生まれ、美しいシルエットになる点があります。

なお、片流れ屋根の軒の出を5m60cmにした場合、車を2台止めることが可能です。

暮らしが便利になるガレージも、ぜひ検討したい設備の一つです。

玄関部分の軒を長くすれば、雨の日でも落ち着いて家の出入りができます。

雨の日に家を出入りする際、衣服や荷物が濡れてしまうことがなくなり、荷物の多い日の鍵の開け閉めも雨を気にすることなく行えます。

また、1階の屋根の軒を2m50cmくらい長く取れれば、その下に複数台の自転車を置くことも可能です。

子どもが自転車に乗るようになったときなど、家族の複数台の自転車を濡らすことなく保管できるのは嬉しいですね。

軒の出(のきので)とは、外壁より外側にのびている部分の屋根の長さを指します。

長さには特に制限はなく、軒を設けないことも可能です。

軒は、直射日光や雨などで外壁が経年劣化するのを防いでくれるほか、外の暑さや寒さが室内に入るのを防ぐ役割もあります。

さらに、雨の日に窓を開け閉めしても雨が室内に入り込みにくく、外壁と屋根を繋ぐ部分の雨漏り予防としても有効です。

そのほか、窓の目隠しにもなり、裏側には屋根裏などの通気口も設けられます。

メリットの多い軒ですが、外観のデザインが制限されたり、屋根が大きくなる分、建築費用が高くなったりするデメリットがあります。

長さが1mを超えると、超えた部分を建築面積に含めなければならず、長いと強風対策も必要となることにも注意が必要です。

最近は、デザイン面やコスト面などから軒が無い建物も増えていますが、下を縁側やガレージにできるなど、様々な活用方法があり魅力的な部分もたくさんあります。

ただし、ただ長くすれば良いというものではなく、なぜ長くするのか、長くしてどう活用するのかまでを考えておくことが大切です。

また、建物を建てる地域によって、気候の違いから適切な長さや出し方は変わってきます。

建物を建てる土地の形状や方角についても同じことがいえます。

このため、軒の出について検討する際には、工務店などと十分な話し合いをしておきましょう。

結論としては、木造住宅では軒を設けることをおすすめします。

理由としては、環境によって違いはあるものの、雨風の影響が大きい地域では、建物の持ちが2倍以上違うともいわれているためです。

ただし、デメリットもあるので、それらを考慮して納得のいく選択ができると良いですね。

木楽ハウス 代表 塩川昌志(二級建築士)

-

2025.01.20

今後を考えてスロープや手摺は必要?老後だけじゃない使い道 -

2025.01.19

黄色いチラシを中日新聞に折込みさせていただきました♩ -

2025.01.19

お風呂やトイレの窓は無くてもいいの?メリットとデメリットを解説 -

2025.01.19

掃除が楽な家つくりで人生がより豊かになる!? -

2025.01.06

平屋は洗濯物を干す場所を考えておこう -

2025.01.06

外壁材の種類と選び方を徹底解説!メンテナンス方法も -

2024.12.24

照明器具の選び方で建物の快適さと利便性は大きく変わる! -

2024.12.10

様々な視点から見た壁紙の選び方をご紹介します -

2024.11.30

あってよかったこの機能!エリアごとのおすすめ設備をご紹介します -

2024.11.30

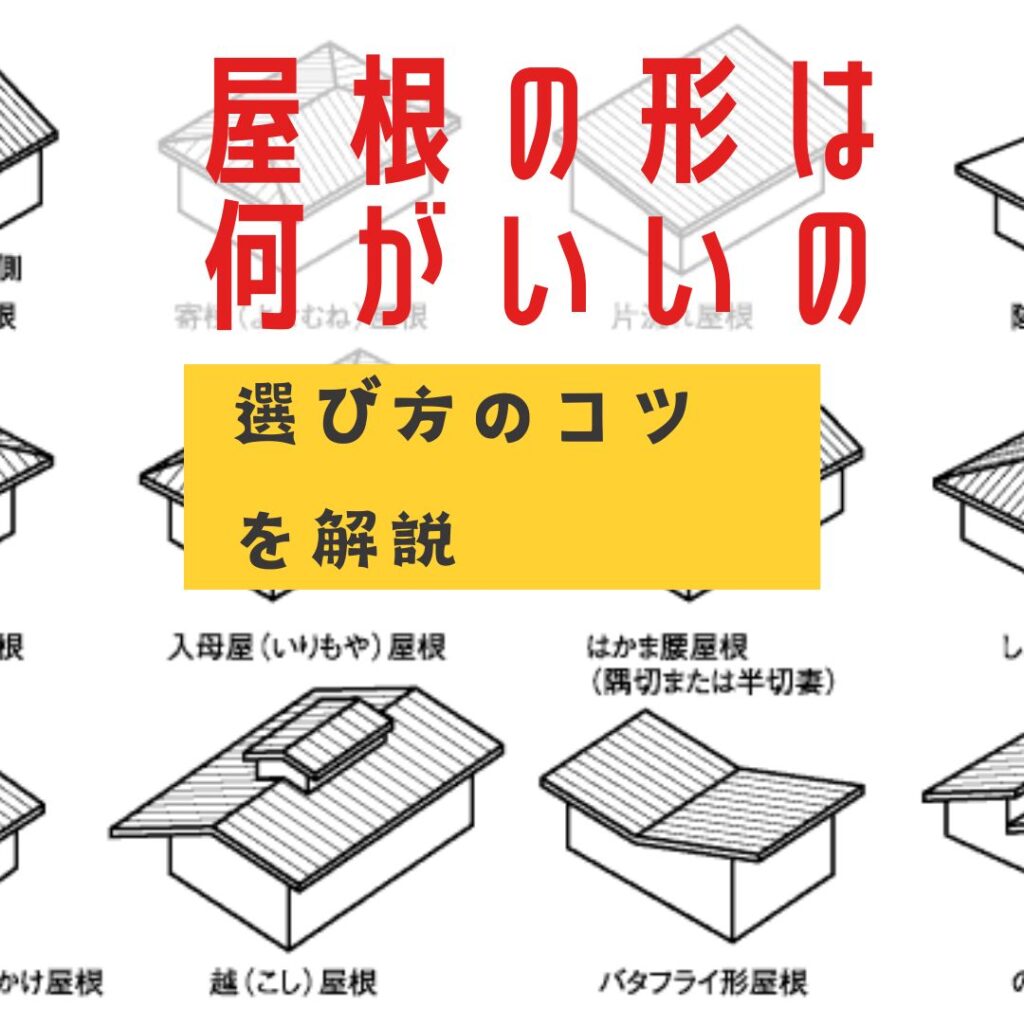

屋根の形は何がいいの?選び方のコツを解説

最新記事

- 01月20日 今後を考えてスロープや手摺は必要?老後だけじゃない使い道

- 01月19日 お風呂やトイレの窓は無くてもいいの?メリットとデメリットを解説

- 01月19日 掃除が楽な家つくりで人生がより豊かになる!?

- 01月06日 意外に大事な軒の出について知っていますか?概要と魅力

- 01月06日 平屋は洗濯物を干す場所を考えておこう